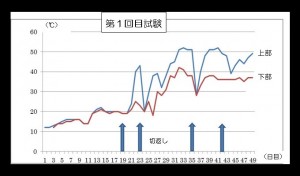

2016年3月1日 壱岐和牛繁殖農家が挑戦する堆肥作り その1 「プロジェクト概要」 壱岐では、農協と市で、それぞれ堆肥センターを所有しており、出荷野菜に対しての堆肥提供は既にルート化されています。 しかし、この方法で「完熟化」させるには時間が掛かるので、結果「半熟」程度で還元することになっているようです(しっかりと調査されてはいない)。また、そもそも当地農場ではオガ粉やワラ、モミ殻などの敷料が不足しており、「完熟化」が難しいことが予測されます。施設設備も、ブロアーや攪拌機を備えた堆肥舎を所有している個人農家はなく、第一それほど関心が及んでいないことが実態のようです。一説には、過去に様々な菌の投入が試された挙句上手くいかなかったことも、やる気に水を差していると聞きおよんでいます。 その結果、現在のところ、単なる野積みは言うまでもなく、堆肥舎を利用していても「完熟化」した堆肥を圃場に還元することが出来ている一般素牛生産農場は非常に少ないと予想されます。 ①牧草の質が上がり牛の健康は増進される可能性がある。 ②特に、壱岐ではコンクリート床に少ない敷料で飼われていることから、足の関節に障害がおよぶケースが散見されるが、「戻し堆肥」が出来ればこの障害を予防できる可能性がある。 ②自宅食材(特に米)の生産にも好影響がもたらされることが期待できる。 ④さらには当地の場合、有機成分の海への流出が無いとは言えず、この心配が無くなれば、海の健康被害(磯焼けなど)の減少が期待される。 ⑤少なくとも、このような「循環型農法」への取り組みがなされていることは、当地の畜産に対する好感度が増す可能性がある。 はずです。 そこで今回、「とにかく早く、完熟堆肥を作製すること」を目標に、勉強会および実習を行い、経過を観察してみました。 現在、S川農場において「第2回目の完熟堆肥の作成実験」を行っています。その経過を毎日追っております。 「第1回目の試み」は事前に行われましたが・・・まあ「がんばった半熟」かな・・・ (つづく) 壱岐市家畜診療所 阿部紀次 |

![(有)シェパード[中央家畜診療所]がおくる松本大策のサイト](https://www.shepherd-clc.com/wp-content/themes/shepherd-2.0.0/images/header01.gif)