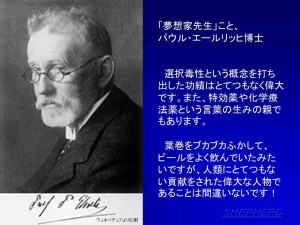

2016年2月18日 長男がインフルエンザに感染。小学校のクラスは担任の先生を含め、かなりの子供達がインフルエンザに罹ったみたいです。わかっていても広がっちゃうんですね。やはり感染を広げないことはいろいろと難しいな~などと、長男の事は一切考えずに牛さんのことを考えながら一人物思いにふけってしまいました。 さて、抗菌薬を最初に作った人は誰だか皆さん知っていますか?ローベルト・コッホやルイ・パストゥールなど微生物界の巨人たちのことを思い浮かべるかもしれませんが、実は違います。それでは、ペニシリンを発見したアレキサンダー・フレミングでしょうか?これも違います。意外とみなさん、抗菌薬を初めて作った人はフレミングであると勘違いしている人もいます。実はフレミングはペニシリンという有名な抗生物質を初めて発見した方です。抗生物質に関してはまたあとでお話ししますね。 では、一体誰でしょう? 答えはドイツ生まれのユダヤ人、パウル・エーウリッヒという人物です。 この方は毎日葉巻を25本燻らして、ビールもがぶがぶ飲むかなり陽気な人物で、いつも突飛なことを言うので「夢想家先生」というあだ名がついていました。そして何をしていたかというと、日々新しい染料を作っていろいろな臓器や細菌を染めることばかりしていました。さりげなく、結核菌を染める色素を作ったのも彼が初めてです。ちなみに結核菌を染めることに熱中しすぎて結核にかかり、死にそうになっています。 「動物体のすべての組織の中でたった一つのものだけを染めだす染料がここにある・・・とすれば、人間の組織のほうは一つも侵さずに人間を襲う微生物のほうを染め、かつ、これを殺してしまうものがあるにちがいない。」 いわゆる選択毒性という概念です。すべての抗菌薬はここから歴史が始まるのです。今では選択毒性など当たり前のような概念ですが、1890年代ではこのような考え方はだれも思いつかないし、周りから相手にもされない考え方だったのです。なにせ「夢想家先生」ですからね! 前の記事 第432話:魔法の弾丸 | 次の記事 第434話:魔法の弾丸 その3 |

![(有)シェパード[中央家畜診療所]がおくる松本大策のサイト](https://www.shepherd-clc.com/wp-content/themes/shepherd-2.0.0/images/header01.gif)