|

第70話「白血球のおはなし①~World Baseball Classic ?? ~」 |

コラム一覧に戻る

2016年1月26日

雪!雪!雪!!!

全国的な寒波の影響で、南国鹿児島でもまさかの積雪でした。

だって、奄美大島でも積雪ですよ?これ、事件ですよね???

「ここはどこ?(‘Д’)」起床後の戸田が発した第一声はこれでした(笑)。

雪が降りしきる中診療をされた先生方、たいへんお疲れ様でした。

え??戸田ですか???

雪が降りしきる中、おもいっきり休日でした。外出もできず、ひたすら録画していたドラマを奥さんと二人でまた~~~りと見ていました。ぬくぬく(‘ω’)ぬくぬく…。

さて、今回からは細菌という強力な敵と闘う勇敢な白血球にスポットを当てていきます。

白血球はよくWBCと表されますが、

それは「White(白) Blood(血) Cell(細胞)」の頭文字をとってのこと。

ちなみに赤血球はRBC。何の略かはもうお分かりですね?

上のWhiteをRed(赤)に変えるだけです。

一言で白血球といってもそれはあくまでも総称です。それには、

①顆粒級(好中球、好酸球、好塩基球)

②リンパ球

③単球

の3種類が含まれています。

まずは、①顆粒球について、詳しく見ていきましょう(・∀・)

なぜ顆粒球と呼ばれるのか???

それは、それぞれの細胞の中にいくつかの粒が含まれているからです。

細胞中の小さなつぶの中には活性酸素のような免疫に関わる物質がたくさん含まれています。

では、なぜさらに3つに分けられるのでしょうか。

細胞を区別しやすくするために「ギムザ染色」という方法で細胞質内の顆粒に色付けをすると、それぞれ染まり方が違うのです。色の付き方が分類のポイントです。

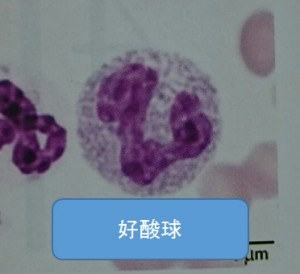

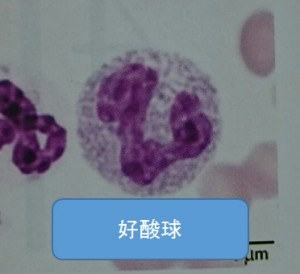

このように粒が赤く染まったものは好酸球

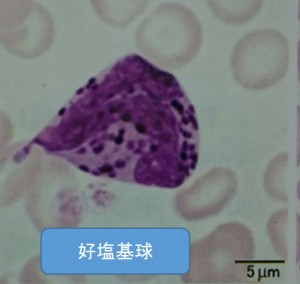

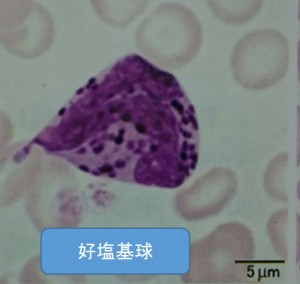

このように粒が青く染まったものは好塩基球

このように色のついた粒がとくにないのものは好中球

(『獣医組織学 第四版 学窓社出版』より抜粋)

となるわけです。

染まり方が違うということは、粒に含まれている成分が違う、つまりはその機能も違ってくるってわけですね。

次は、その細胞の機能の違いについてみていきましょう。

つづく。

前の記事 第69話「ボツリヌスの恐怖 その5」 | 次の記事 第71話「白血球のおはなし②~戦場にすぐかけつける好中球~」 |

![(有)シェパード[中央家畜診療所]がおくる松本大策のサイト](https://www.shepherd-clc.com/wp-content/themes/shepherd-2.0.0/images/header01.gif)