|

中国牧場奮闘記 その16 |

コラム一覧に戻る

2015年7月27日

さて、肥育といえば、まず「腹作り」と「群編成」です。しかし、ここがまた大変なのです。日本では、子牛の生年月日も系統も解っていますから、腹作りの飼料も、増飼のタイミングもなんとか頭には入っています。

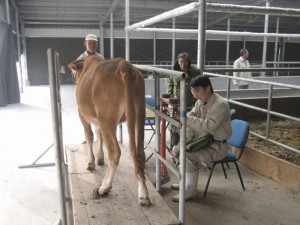

しかし、中国では子牛の生年月日も、下手すると親さえも解りません。だいたいの大きさなどで見当をつけて(写真1)、外見の特徴から日本の系統に準じて第一胃の性格などを考えながら、念には念を入れて繊維分を多くして、ルーメンアシドーシスにならないように、かつその時期の成長を遅らせないように、注意しながら「腹作り」をしていきました。それでもルーメンアシドーシスの指標となる、蹄の過長や腹囲の狭小(腹が巻き上がってくる)なども、最初のロットでは何頭も出してしまいました。重症の場合、ロボット病(食餌性蹄葉炎)まで出してしまい、日本と違ってデキサの減量法などもできないため(デキサとかは手に入るのですが、日本のものとは効果が違います。日本ってすごいんですよ。)、中途出荷となるものも出てしまいました。

群編成の方は、中国の牛さんはとても群れになじみやすいというか、性格が穏やかで、群編成がストレスになっていると感じたことはありません。導入牛の肺炎はたまに出ますが、マイコプラズマはほとんどありませんし、けっこうあちらのペニシリンやストレプトマイシンで治癒してくれます。さすが、治療経験のない牛、というか抗生物質の乱用のない国です。

肺炎のお話しのついでに、換気と保温の重要性について、良くどちらを優先するか?という話題になりますが、僕はいつも、「第一胃が十分に発達した後(日本の牛さんでは4~5ヶ月齢以降)は、換気の方が重要だとお話ししています。良質の粗飼料さえ与えておけば、第一胃内での発酵熱で、お腹の中に大きなホッカイロを入れてあるようなものだからです。免疫のセンターである腸管免疫機構も第一胃にくっつく形で存在しますからね。

実際、チンタオの牧場も冬場は-15℃から-20℃くらいになる(写真2)場合があり、初回のロットでは、軍用の厚い帆布みたいなカーテンで牛舎を覆ったのですが、次回のロットはまったく吹きっさらしにしてみました。やはり吹きっさらしの寒い牛舎の方が肺炎が出なかったので、これは10年たった今でも、冬場も吹きっさらしにしています。

写真1:計量してます。もちろん計量器も手作り

写真2:宿舎のシャワーが凍っています

前の記事 中国牧場奮闘記 その15 | 次の記事 割り込みコラム 牛肉サミット2015 |

![(有)シェパード[中央家畜診療所]がおくる松本大策のサイト](https://www.shepherd-clc.com/wp-content/themes/shepherd-2.0.0/images/header01.gif)