|

和牛の育種改良(素人ブリーダーの私見)-最終回- |

コラム一覧に戻る

2014年6月3日

11、牛造りは、人造り

ここまで、牛のことについていろいろと書いてきましたが、実はこれらのことは大した問題ではありません。一番大きな問題は、これら牛の育種改良に真剣にとりくむ人をどう育て、励ましていくかという問題です。

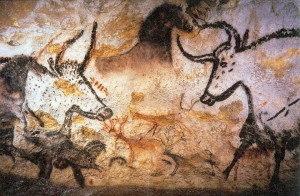

私たちの先祖は、7000年前に西アジアでオーロックス(牛の先祖)を飼育し始めてから、現在の世界各地の多様な品種にまで育種改良を行ってきました。牛や馬、犬など家畜だけでなく、稲や小麦など穀類、野菜や果樹などなど、どれも生命と自然を人と共に慈しんで、育ててきました。

私たちの祖先のこの気概を思えば、どんなことにも取り組んでいけるはずです。

現在の和牛に関わる育種上の諸問題は、先祖たちが取り組んできた道から外れているからこそ起きている問題ではないでしょうか。

今の全国和牛登録協会が設立されたのは昭和23年(1948年)、私の生まれた年です。それから60数年、登録事業は、基本登録から高等登録、育種登録、本原登録と手を加えてきましたが、その考え方の中に、種雄牛造成は繁殖の仕事の一部であるという位置付けが薄いように思います。

また、和牛を飼育する環境が大きく変わり、特に凍結精液の普及で種雄牛が身近な存在ではなくなりました。しかし、種雄牛がいなくては、繁殖は成立しません。

現在の和牛は、かつての数十年前のように、受胎し子が生まれれば、とりあえず目的達成というレベルでは、経営を安定させ次代の和牛を再生産することができません。

TPPに直面し、消費者の求めが変わってきている中で、それに対応し適応できる力を持った種雄牛の造成が求められています。

それには、現代の前田周助翁や田尻松蔵青年のような人を育てなければなりません。そういう人材を育てた地域、産地が、次代を担う種雄牛を造成することが出来るのです。

まだ岐阜県全体の取り組みにはなっていませんが、私の地域では和牛改良組合こそが先に述べたように、だれに頼るのでもなく繁殖を行う改良組合自身で自分たちの望む種雄牛を造成しようと、組合を挙げた取り組みを始めました。まだ、試行錯誤の段階ですが、これこそが繁殖の王道と自信を持って方向を定めていきたいと思います。

今まで、農家側の自主性を制限し、規制をかけてきた県や行政に対しても、今度は農家や改良組合の取り組みを支援するように変えていきたいと思います。

全国の、同様の悩みをもつ生産者とも力を合わせて、消費者に喜ばれ、肥育の生産者にも、肉屋さんにも喜ばれる和牛へとさらなる改良を進めていきたいと思います。

和牛の育種改良は、自然科学の一分野です。

自然と生命の法則に対して、そして事実に対し、常に謙虚さを持って。

オーロックス(フランス・ラスコーの壁画)

(終り)

A5ファーム 日下部俊雄

ホームページ

~ A5ファーム へ ようこそ http://www1.ocn.ne.jp/~a5farm/ ~

前の記事 和牛の育種改良(素人ブリーダーの私見)-第10回- | 次の記事 遠藤ママのモーモーサロンへようこそ・・・ぱ~とつぅ~(第一回) |

![(有)シェパード[中央家畜診療所]がおくる松本大策のサイト](https://www.shepherd-clc.com/wp-content/themes/shepherd-2.0.0/images/header01.gif)