|

NO.204:薬剤関連性腸疾患 その3 |

コラム一覧に戻る

2012年10月10日

では、実際の治療はどのように行ったら良いのでしょうか。

クロストリジウム属の細菌は一般にペニシリン系、セフェム系のβラクタム系抗生物質の感受性が高く、著効します(前述のディフィシルを除く)。

前述のようにフィールドでの出血性腸炎の発生にはクロストリジウムが関与しており、その菌型(どのような毒素を産生するか)によっては偽膜性腸炎を発症する可能性があります。従って、何よりも第一に、抗生物質投与によって増殖したクロストリジウムを早い段階で徹底的に叩くことが肝要と考えられます(なお、前述の検査でサルモネラの検出はありませんでした)。

どのような型のクロストリジウムであるかをフィールドで即時に判断することは困難ですが、初診時に血汁を絞り出すような症状を見せる子牛であれば、組織破壊性の強い毒素を産生するクロストリジウムが感染している可能性が高いと判断すべきでしょう。

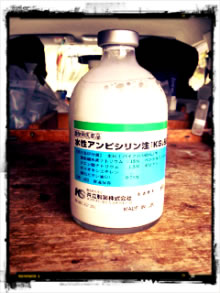

そのような場合には、私はアンピシリン、ペニシリン等のペニシリン系抗生物質を1日2or3回投与しています。 そのような場合には、私はアンピシリン、ペニシリン等のペニシリン系抗生物質を1日2or3回投与しています。

ペニシリン系をはじめとするβラクタム系抗生物質は菌との接触時間が長いほどその効力を発揮しますのでベストな選択は長時間の持続点滴ですが、それを代替する手段としてフィールドでは農家さんの協力のもと多回投与を行います。

これにより、出血性腸炎の患畜が偽膜等により重篤化に至ることなく、予後が良くなっているという印象です。

セフェム系抗生物質そして医原性菌交代症による偽膜性腸炎についてはどう考えたら良いでしょうか?

前述のようにヒトの医療分野における偽膜性腸炎の発症は長期に同一の抗生物質を持続投与し続けた場合に菌交代症から起こるものであり、牛とは発生機序が異なります。極端な長期投与(一週間以上)、持続投与(24時間以上)を行わない限り、起こる可能性は高く無いと考えられます。また、セフェム系抗生物質のクロストリジウムへの感受性が高いことは確かです。しかし、偽膜性腸炎の発症リスクが高いとされるセフェム系抗生物質を腸炎、あるいは出血性腸 炎の第一選択薬として積極的に使用しそのリスクを負う必要はなく、むしろ避けるべきでしょう。

つづク

前の記事 NO.203:薬剤関連性腸疾患 その2 | 次の記事 NO.205:薬剤関連性腸疾患 その4 |