|

|

さて、免疫の大まかな説明は前回お話ししましたが、今回は身体の中の免疫の種類をざっとお話ししたいと思います。

免疫は大変複雑な仕組みで成り立っていて、まだまだ分からないこともいっぱいあるのですが、中学(高校だっけ?)で習うくらいの仕組みを知っておくだけで、いろんな病気が治ったり悪化したりする理由などが分かりやすくなります。

おおまかに分けて免疫には「細胞性免疫」と「液性免疫」の2種類に分けられます。言葉はやっかいですが、「細胞性免疫」の方は白血球などの免疫細胞(Tリンパ球など)が直接バイ菌などの病原体を食べて始末してくれるものです。それに対して「液性免疫」というのは免疫細胞が「抗体」というオリとか罠みたいなものをバイ菌に投げつけて、それでバイ菌を捕らえてしまうという、いわば飛び道具のような武器を使うタイプの免疫でです。こちらはBリンパ球という白血球の仲間が主体になって働きます。

「牛さんはお母さんのお腹の中で免疫をもらえないから、生まれたばかりの赤ちゃん牛は免疫がないんですよ。牛さんの場合、必要な免疫は初乳に含まれているから、生後数時間以内に初乳を飲ませましょうね。」というお話しを聞いたことがあると思いますが、ここで言う「免疫」というのは「液性免疫(抗体)」の事を指します。子牛でも細胞性免疫はちゃんと持っているのです。

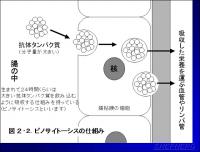

「抗体」というのは、粒の大きさ(分子量)の大きなタンパク質ですから、普通の小腸からの吸収の仕組みでは吸収出来ません。そこで、赤ちゃん子牛には、生後数時間だけ大きなタンパク質を丸飲みにして吸収出来る「ピノサートーシス」という仕組みが備わっているのです。 |