|

|

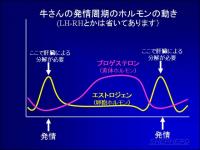

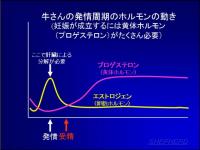

肝臓のもう一つの繁殖に対する働きは、「役目を終えたホルモン」の分解です。ホルモンは連鎖反応的に働くというお話しをしましたが、自分の役割を果たしたホルモンは速やかに分解されなければいけません。いつまでも居座ると、次に働くべきホルモンの働きをじゃましてしまうのです。とくに肝臓が不調なときには、前回お話ししたエストロジェンという「発情を呼ぶホルモン」の分解がうまくいかなくなるため、生殖周期がずれたり受胎率が低下したりするのです。発情期はエストロジェンが働かないといけないけれど、排卵して黄体が出来て受精卵が子宮に降りてくる頃(卵は卵管の中で精子と合体します)には、プロゲステロンという黄体の出すホルモンが強く働かないといけないのです。しかしエストロジェンが分解されずに残っていると、母体はいつまでも「発情だーっ」って勘違いしますから受胎しにくいのですね。これは人工授精でもETでも同じ事が言えます。

ですから、僕が講演などの中でよく「繁殖障害の時は肝臓の治療もやってみてはいかがですか?」というお話しをするのも、肝臓の働きが順調に整えられていると、発情も明瞭だし、黄体(妊娠継続のためのホルモンを出します)のできもよいし、結果的に繁殖効率が向上するからです。もちろん発情見逃しや発情が分かりにくかった場合の、ホルモン剤による治療の効果も現れやすくなります。 |