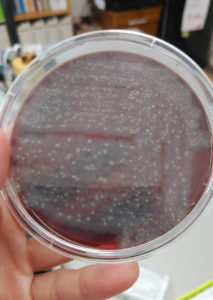

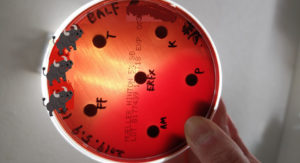

2024年9月5日 **************************************** 感受性試験は培地に生える菌に対して行われる検査です。培地の上に抗生剤がしみ込んだタブレットを直接置くことでその周囲に菌が生えるかどうかを診る検査なので、菌と抗生剤が直接触れる環境がすでに用意されています。つまり、「抗生剤が患部に届いた」という前提の上に成り立つ検査なのです。臨床現場で感受性の高い抗生剤を使用しているのに効果が薄いと感じられる場合があるのは、薬剤が患部に十分届いていないことが原因かもしれません。 とくに牛の病気で多い肺炎は外気と触れる肺胞が感染の現場となります。腎臓や肝臓などと異なり、病原体は血管から侵入してくるわけではないため抗生剤が肺胞周囲に無数にある小さい血管や肺胞の表面にまである程度の濃度で届かないといけません。肺に高濃度で届く薬剤の代表例はマルボシル、バイトリル、ビクタスなどに代表されるキノロン系の抗生剤です。もちろん他の薬剤でも呼吸器系疾患がきちんと治ることは多々ありますが、薬剤が高濃度で分布するという特徴を考慮して気管支炎や肺炎の際にはキノロン系の薬剤を選択することが多いです。 |

![(有)シェパード[中央家畜診療所]がおくる松本大策のサイト](https://www.shepherd-clc.com/wp-content/themes/shepherd-2.0.0/images/header01.gif)

2025年卒獣医師採用について

2025年卒獣医師採用について