暑熱1

コラム一覧に戻る

2024年7月19日

**************************************** 2025年卒獣医師採用について 獣医師を募集 しております。こちら ****************************************

もうすでに夏ですね~。暑さによって、人もウシも様々な不調が現れます。今回のコラムから、数回にわたり、「暑熱」に関連する話題を提供しようと思います。

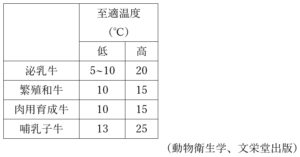

生き物には、それぞれの動物種や年齢、用途などによって好ましい温度(=至適温度)が異なり、それを大きく外れた環境では体の維持機能が崩れ、生産性の低下や疾病の発生につながります。

さらに、黒毛和種雌牛はホルスタイン種よりも耐暑性に優り、耐寒性に劣るといわれています。

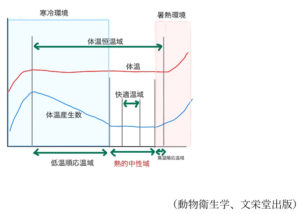

こちらの図を見てみましょう。

赤線は体温を、青線は体温産生数を表します。体温が一定の領域を、体温恒温域といいます。図を見ると、寒冷環境、暑熱環境でも体温を一定に保てますが、環境温度が下がりすぎたり上がりすぎたりすると、体温も環境温度に伴って変化することがわかります。

牛の体内では、エネルギー代謝やルーメン発酵などに伴い、常に大量の熱が産生されています。成牛の場合、このような熱をいかに体外に放出するか、環境温度をいかに下げるか(暑熱環境にしないか)が重要となります。

体温調節には牛自身の熱産生・放散の他に、環境温度も重要であることがわかりました。それでは、環境温度が高い場合、牛はそれをストレスと感じます(=暑熱ストレス)。暑熱ストレス状態の牛はどのような状態なのでしょうか。VIDEO

前の記事 届出のながれ | 次の記事 暑熱2

![(有)シェパード[中央家畜診療所]がおくる松本大策のサイト](https://www.shepherd-clc.com/wp-content/themes/shepherd-2.0.0/images/header01.gif)

2025年卒獣医師採用について

2025年卒獣医師採用について