|

繁殖データ③~発情発見率~ |

コラム一覧に戻る

2023年9月1日

前回のコラムでは繁殖データの1つである受胎率についてお話ししました。受胎率とは

「受胎頭数」を「授精した回数」で割ることで、その農場が1回の授精でどのくらいの割合の牛が受胎するのかを表す指標となっています。しかし、受胎率には時間の要素が含まれていないため、割合が良ければ必ずしも繁殖成績が良いとは言えないのが難しいところです。

今回のコラムでは時間要素を含んだ指標である発情発見率についてお話ししたいと思います。

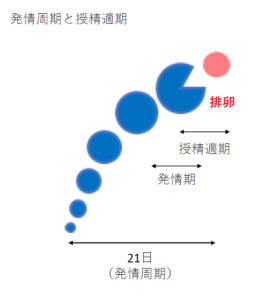

発情発見率とは初回授精から最終授精の間に、起こっていたであろう発情を何回発見することができたかという指標です。(農場の牛の授精回数の合計)÷(農場の牛の授精機会の数)という計算式で求められます。牛の発情周期は21日で、発情開始後およそ28時間で排卵が起きます。人工授精をするタイミングは発情開始から12~16時間後が適切とされています。初回授精から最終授精の間に何回この21日の発情周期があったかが、授精をする機会の数にあたります。具体的な計算方法をみてみましょう。

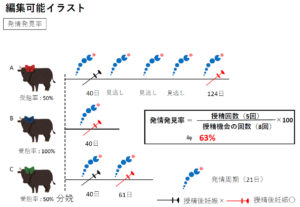

ある農場に3頭(ウシA、ウシB、ウシC)の繁殖母牛がいたとします。

ウシA:初回授精を分娩後40日に行い、受胎せず、2回目の授精を分娩後124日で行い、受胎。

ウシB:初回授精を分娩後40日に行い、受胎。

ウシC:初回授精を分娩後40日に行い、受胎せず、2回目の授精を分娩後61日で行って受胎。

授精回数は計「5回」

それぞれの牛の分娩後からの授精機会の数は、(最終授精日-初回授精日)÷発情周期(21日)+1で表せますので

ウシAの授精機会の数:(124-40)÷21+1=5

ウシBの授精機会の数:(40-40)÷21+1=1

ウシCの授精機会の数:(61-40)÷21+1=2

授精機会の数は計「8回」

よって、この農場の発情発見率は5(農場の牛の授精回数の合計)÷8(農場の牛の授精機会の数)×100≒63%となります。

ウシAとウシCは同じく2回の授精で受胎していますが、ウシCは授精の機会が2回あったのに比べて、ウシAは5回と大きく異なります。ウシCは授精の機会を3回も見逃していることとなるのです。同じ2回目の授精での受胎でも、発情機会の見逃しという点では大きく異なるのです。

次回は妊娠率についてお話しします。

今週の動画 今週の動画

【病気】おへそから何か出てきました

前の記事 繁殖データ②~受胎率~ | 次の記事 繁殖データ④~妊娠率~ |