|

卵巣のあれこれ |

コラム一覧に戻る

2022年9月30日

9月も終わるというのに、まだまだ暑い日が続きますね~。全共などで県外から来られる方は暑さにはご注意ください。

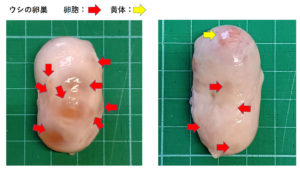

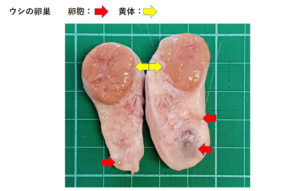

今回は卵巣についてお話ししたいと思います。卵巣は以前お話しした卵子や卵胞の発育の場で、排卵(卵胞から卵子が飛び出すこと)が行われたり、黄体(排卵後の構造物)を形成したり、生殖にとって非常に重要な器官です。

卵巣の構造をざっくり大きく2つに分けると、皮質(実質帯)と髄質(血管帯)からなります。ウシでは成熟卵胞が、卵巣門と呼ばれる卵巣間膜(お腹と卵巣をつないでる膜)に付着している部分を除いて、卵巣表面のどの部分からでも排卵することができます。(ちなみに馬では、皮質と髄質の位置構造が逆転し、1か所からしか排卵できないのです!!)

皮質では多くの卵胞を含みます。卵巣表面付近の皮質の浅層を卵胞帯といって、原始卵胞(幼弱な卵胞)を多く含みます。ここから発達した大きい卵胞は深層に移動し、さらに成熟した大きな卵胞(成熟卵胞)は再び浅層に移動して膨れあがります。ギリギリまで膨れ上がった卵胞ははじけ、卵子と卵胞液が卵巣外へ飛び出します(これが‘’排卵‘’です)。排卵した卵胞の中に卵巣の血管から漏れ出た血液が入り込み赤体(出血体)となります。そこから間もなく血塊を囲んで周りから黄体細胞が増殖し、黄体が形成されるのです。ウシでは排卵から黄体形成まで約8日かかるといわれています。

髄質ではまったく卵胞を含まず、疎性結合組織ででき、弾性繊維や平滑筋を含みます。ここには、多くの血管が存在し、リンパ管や神経も見られます。

卵巣において、ほとんどの役割は皮質が担っているようですね!!(もちろん栄養供給や神経伝達の意味では髄質も重要です)

今週の動画 今週の動画

【検査】血液検査項目の紹介―赤血球編ー

前の記事 卵胞の発育 | 次の記事 抗菌剤の協力作用・拮抗作用 |