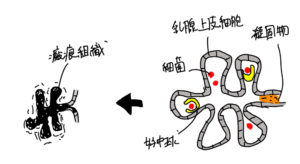

2021年11月12日 今回で乳房炎を引き起こす細菌の紹介シリーズは最後になります。ラストは無乳性連鎖球菌(Streptococcus agalactiae)についてのお話です。 この細菌は侵入経路の入り口である乳頭口を通過したあと、そこから近い乳管から徐々に広がっていきます。そして感染に伴って壊れた組織の破片や白血球の死骸が乳管を詰まらせてしまいます。結果として乳汁が乳腺胞や乳管内にとどまってしまうことにより、組織の瘢痕化につながっていきます。 感染が広範囲になると、乳を産生してくれる組織の多くが瘢痕化してしまうことで著しい乳汁生産の低下が起きてしまうのです。“無乳性”連鎖球菌という名前もこの病態からきているのだと思います。 今回紹介した原因菌による乳房炎は初期の治癒率は高いものの対応が遅れるとまずいことになるものでした。対応としては、発見した日の乳汁培養による細菌同定、次の日にはどの抗生剤が有効かを確かめる薬剤感受性試験、そして発見から3日目に適切な抗生物質の投与の実施をするのが良いのではないかと考えています。 前の記事 乳房炎について考える⑨ | 次の記事 乳房炎について考える⑪ |

![(有)シェパード[中央家畜診療所]がおくる松本大策のサイト](https://www.shepherd-clc.com/wp-content/themes/shepherd-2.0.0/images/header01.gif)