|

第324話「止血だけにとどまらないトラネキサム酸」 |

コラム一覧に戻る

2021年3月3日

トラネキサム酸という成分をご存知でしょうか。薬品名でいえば、トラムリン注(ゼノアック)やバソラミン(Meiji Seikaファルマ)といった製品に含まれる成分です。「止血剤」として使用される方がほとんどだと思います。しかし、この薬剤にはもうひとつ「抗炎症作用」もあるということをご存知でしょうか。

血はなぜ止まるのか

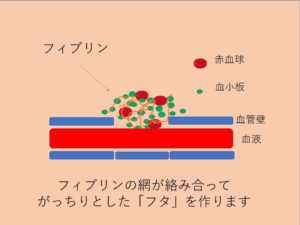

切り傷などで血管が破れて出血した場合、ちょっとしたものであれば自然と血は止まります。その際に起こる止血反応にはたくさんの物質が関わっていて、その反応の結果、フィブリンというタンパク質の糸が赤血球や血小板同士をくっつけて「血栓」をつくり、血管の破れた箇所にフタをしてくれます。

プラスミンのはたらき

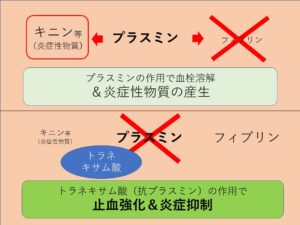

血管の修復が終わればその血栓はいずれ自然に分解されていきます。その際に「プラスミン」という成分が活躍します。普段から小さな血栓は体中のいたるところで形成されています。そのため、この成分がないと血管内でつくられた血栓がいつまでも分解されずに徐々に大きくなり、いずれ血管を詰まらせる(梗塞)ことになってしまいます。このプラスミンがないと、血栓による梗塞は次々に起こってしまうので体にとって必要な成分であることは間違いありません。

プラスミンの欠点

ただ、このプラスミンにも欠点があります。「キニン」という炎症反応を起こす物質を作り出してしまうことです。炎症が起こると、熱が発生し、血管透過性が高まります(血管の内側から液体成分が漏れやすくなる状態)。プラスミン自体は血栓を溶かしてくれるのですが、それによって作られるキニンが体内で炎症反応を引き起こしてしまうのです。

抗プラスミン薬という名のトラネキサム酸

トラネキサム酸はプラスミンの産生を抑えてくれる「抗プラスミン薬」です。その作用のおかげで止血反応によって形成された血栓が分解されることなく維持されることから「止血剤」と言われています。しかし、プラスミンを抑えるということは産生されるキニンなどの炎症性物質の産生も抑えられるということです。実はこっそり「抗炎症薬」としての作用も期待できるというわけです。一度に二度おいしいですね。もちろんステロイドやNSAIDSに比べれば抗炎症作用は弱いでしょうが、角骨折などの外傷性出血や手術のときだけでなく、腸炎や肺炎といった炎症性疾患でもひとつの武器として、このトラネキサム酸を併用するのも良いのではないでしょうか。

前の記事 第323話「咳!鼻水!・・・でも治療するべき??」 | 次の記事 第325話「いずみトリトリガールズ」 |