|

包帯チャンネル その2 |

コラム一覧に戻る

2021年1月12日

前回は包帯にはいろいろな種類があることがわかりました。では、実際にどのタイプを選べばよいでしょう。正しい選択をするために、一度「包帯の目的」をしっかりおさえておきましょう。大きく分けて4つあります。

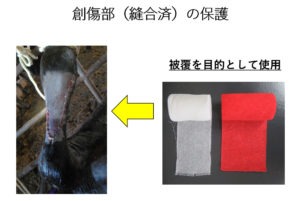

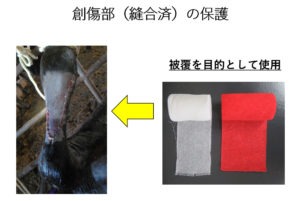

①被覆

これは「保護」を目的としています。創傷部を包帯で覆うことで化学的、物理的な外的刺激から守ることができます。例えば切り傷、擦り傷、褥瘡(床ずれとも呼ばれますが、体重で圧迫されている場所の血流が悪くなり皮膚が赤くなったり、ただれたり、傷ができることをいいます)で包帯を巻くケースがこれに該当します。

以前牛さんの前足の切創を縫合した後、包帯を巻いたことがあります。「足を怪我して縫合までしているんだから、おとなしくするんだよ。お願いね。」と伝えてもきっとお構いなしに動いて回るだろうと思い、まさに「被覆」を目的に包帯を巻きました。

②支持

これは「ズレ」をいかにして防ぐかを目的にしています。例えば創傷部に使った薬剤や貼付剤(例えば感染予防のためにペニシリンを吸着させたカーゼを創傷部に貼るなど)をズラしたくないときは支持を目的に包帯を使います。

③固定

これは「関節や骨を固定」することが目的です。主に骨折や脱臼のケースで使用します。人の医療で骨折あるいは脱臼をしてしまった患者さんが三角巾で腕を吊っているシーンを想像してください。実は三角巾は包帯の1つで、この場合は固定の役割を担っています。

④圧迫

これは出血部位を圧迫して「止血」させることを目的としています。人の医療では圧迫によって静脈還流(心臓から出た血液が動脈を通って体全体に行き渡った後に、静脈を通って心臓に戻ること)を促したりする目的で包帯を巻くケースがあるようです。私は「牛さんの脱角(サヤ抜けとも呼ばれます)」のときに圧迫止血を目的に包帯を使うことがあります。もちろん受傷部の感染予防も兼ねてます。

その他としては「牽引と矯正」が挙げられます。骨折部の伸展や整復が目的です。

牛さんの現場では被覆、支持、圧迫目的で包帯を使うことが多いように思います。

つづく

前の記事 包帯チャンネル その1 | 次の記事 包帯チャンネル その3 |

![(有)シェパード[中央家畜診療所]がおくる松本大策のサイト](https://www.shepherd-clc.com/wp-content/themes/shepherd-2.0.0/images/header01.gif)