|

|

今回はウシの話はちょっとお休みして、ウマの話を。

獣医療の中では“大動物”として、ウシと同じ草食動物なのでよく一緒に扱われるウマですが、その中身は全くと言っていいほど違います。

ウシはルーメンに代表されるような反芻胃が巨大な発酵タンクとして存在していて、口から取り込んだ食物はここで微生物発酵によってVFAに変えられて吸収されていきます。この様に、反芻胃を用いて微生物発酵を行ってエネルギー源を得ている動物を「前胃発酵動物」と言います。

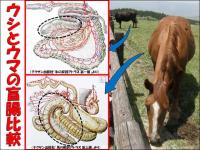

これに対してウマの場合は、ウシの様な反芻胃はありません。私たち人間と同じような構造の胃が一つあるだけです。では、反芻胃もないのにウシと同じように草を食べていて、どうやってその草をエネルギーに変えているのでしょうか?実は、ウマの場合は盲腸や結腸を始めとした大腸で微生物発酵が行われているのです。盲腸は大切な微生物発酵の場所としてよく発達していて、ウシの盲腸が50−70cmなのに対して、ウマでは1mにもおよび容積も30L以上(2Lのペットボトルが15本も!)にもなります。この様に、大腸で微生物発酵を行ってエネルギー源を得ている動物を「後腸発酵動物」と言って、ウマの他に身近な動物としてはウサギがいます。

専門ではないのではっきりは分かりませんが、この様な動物では、盲腸はウシの様になくてもいいものではないはずです。ウシで言うルーメンだと思えば当然だと思うのですが。。 |