|

|

前回のコラムで肺は自分の力で拡張・収縮しているのではないとお話しました。

でも、肺だって少しくらいは自分の力で膨らんだり縮んだりしようと努力しているのです。

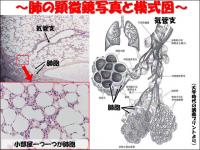

肺を顕微鏡レベルで細かく見ていくと、肺というのは「肺胞」と呼ばれるとても小さな部屋の集まりであることが分かります。肺胞は気管支がさらに細かく枝分かれした結果できているものです(気管支については「牛の解剖14」を参照)。ちょうどブドウの木の先にブドウの実の房がぶら下がっている様な感じです。このブドウの実である肺胞からは、洗剤のような物質が分泌されているんです。これを“サーファクタント”といいます。洗剤の主成分の界面活性剤というものは水の表面張力を弱くして、衣類に洗剤の成分を素早く染み込ませる働きがありますが、サーファクタントはまさにこの界面活性剤なのです。肺胞の中で表面張力が働いてしまうと、その引っ張る力によって肺胞は自分で潰れてしまい部屋に空気を入れられません。その結果ガス交換ができなくなってしまうんですが、サーファクタントがあるおかげで表面張力は弱められて、肺胞は膨らんだままでいられるのです。

目では見えませんが、肺も少しは(かなり!?)自分で働こうと頑張っているんですね。 |