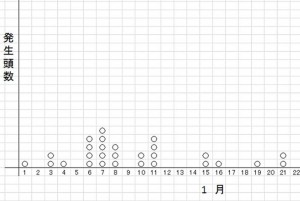

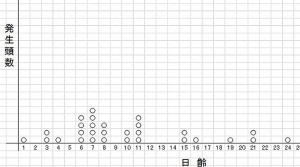

2017年1月30日 みなさんの牧場では、病気を防ぐためにどのような対策を取っていらっしゃるでしょうか?ワクチンを使うにしろ、抗生物質やビタミンなどの薬剤を使用して病気を抑えるにしろ、その対策の「タイミング」というのは大変重要になってきます。 よく耳にするのは、「このワクチンに変えたら肺炎がなくなった」とか「この薬を予防に使ったら病気がなくなった」というお話しです。しかし、安易な思い込みは間違いの元になります。だって、本当にそのワクチンのおかげで病気が減ったのか、もともと病気がない時期に重なったのか、そのあたりは厳密に検証しないと解らないですよね? 僕はよく子牛用に「疾病カレンダー」という物を作っていただきます。通常は「肺炎用」と「腸炎(下痢)用」の2つのカレンダーなのですが、「肺炎用」も「腸炎用」もそれぞれ2つずつ(合計4つです)作っていただきます。 「肺炎用」も「腸炎用」も揃えるのは同じ2つのカレンダーですので、ここでは「肺炎用」を例にとって説明しますね。 まず一つ目のカレンダーは、1月1日から12月31日までの横一列に日付が並んだマス目のカレンダーです。これは、その日に発生した「肺炎」の頭数を○印で記入していきます。すると少しずつ何月何日頃に「肺炎」が増えてくるか、とか何月何日頃には収束していく、ということが視覚的に解ります。 もう一つのカレンダーは、誕生から横一列に日齢を並べていったマス目のカレンダーです。こちらは、今日発生した肺炎の子牛が何日齢か調べて、その日齢のところに○印をつけるのです。 たとえば、今日発生した肺炎の子牛が、40日齢が1頭、43日齢が1頭、56日齢が2頭、という具合に、それぞれの日齢のところに○印を重ねていきます。 この2つが解れば、発生が始まる日齢や時期の前に、対策を集中できますし、より有効な対策を打つことができます。また、それらの「時期(季節)」や「日齢」には、各農場で「特異日」と言えるような傾向が現れやすいのです。そういう「多発時期や日齢」の前に、何か(たとえば1頭飼育から群飼にした、など)イベントが発生していれば、そこを改善する対策が取れます。大規模農場になるほど、肺炎や腸炎の被害は広がりやすく、また対策も打ちにくくなってきますので、そういうケースでは、このカレンダーは有効な対策ツールになりますよ。 前の記事 明けましておめでとうございます。 | 次の記事 冬場の管理 |

![(有)シェパード[中央家畜診療所]がおくる松本大策のサイト](https://www.shepherd-clc.com/wp-content/themes/shepherd-2.0.0/images/header01.gif)