|

|

最近、内蒙古に行った関係者の方から、内蒙古にある牧草類の種子を栽培して見てくれないかという話が来ました。

今、知り合いの機関に来春に種蒔きしてくれないかと先日もお願いに行ってきました。種子は、アルファルファや羊草のようで、比較的乾燥に適した牧草だと思いますが、その中に面白そうなものがありました。

まだ詳しくは言えないのですがイネ科とマメ科を調べたら、日本ではほとんど栽培されたことはないようなものがあるので、私的好奇心がムズムズしてきています。何が面白いかとは、1つには、ヨーロッパなどでは放牧する時にマメ科(主に白クローバーですが)をいかに放牧地に多くするかが栄養的にも必要であるということで、出来るだけこの割合を高めることをしていますが、この欠点はあまり多くのマメ科では、牛が鼓脹症になってしまうことが問題です。

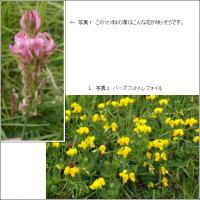

このマメ科の中に含まれるタンニンという物質が微生物活性をコントロールすることがわかってきています。内蒙古から来る予定の中にそれが含まれているのです。(写真1)

しかし、イギリスでは、白クローバーを多くしながら、それを防ぐことを行っています。それは、この放牧地に蒔く種子にバーズフットトレフォイル(写真2)というマメ科の牧草を混ぜて撒いています。これは、マメ科にマメ科を入れて問題になりそうですが、この理由がバーズフットトレフォイルは、日本名は「セイヨウミヤコグサ」と呼ばれていて、タンニンが含まれており、このタンニンがルーメンでの異常な発酵を抑制することで、鼓脹症の予防として使っているそうです。このことは、タンニンがルーメンの微生物活動を抑制する物質であるということになります。

このことに関しては、1999年のカナダのジャーナルにタンニンを含む飼料を用いてインビトロ試験と4年間のフィールド試験を行っており、インビトロ試験(人工ルーメン)では、プロテアーゼ活性、アンモニア・メタン生成などが減少してフィールドでは、3年間のデーターで鼓脹症の発生が45〜93%減少が見られたとあります。

これから考えると、鼓脹症の牛には、渋柿を食べさせればよいということになりますね!

(つづく) |