|

エキノコックスに注意! |

コラム一覧に戻る

2018年4月20日

4月20日付の日経新聞で、4月に愛知県阿久比町の山間部で捕獲した野犬の糞からエキノコックスの卵がみつかったと報じられていました。(写真1)

北海道の北キツネの感染率は40%前後で、2013年度まで、国内でのエキノコックス症の感染報告は約600人。そのうち80%が北海道での報告です。残りは青森県が多く、他県でも数例の報告がありますが、北海道以外の事例では旅行者の感染ではないかと疑われています。

つまり、これまでは北海道の「地方病」的な問題でした。しかし、今回愛知県で2014年に次いで2例目の野犬からのエキノコックスが見つかったことで、全国への拡大が懸念されています。

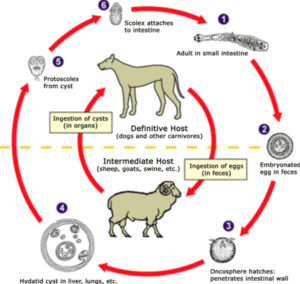

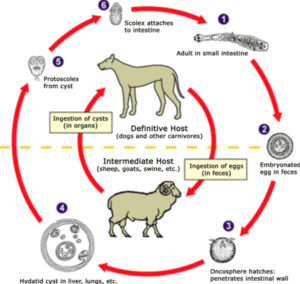

エキノコックスの生態は、中間宿主(寄生虫が子供の頃寄生する生き物)と終宿主(寄生虫の親虫が寄生する生き物)の間をぐるぐると循環します。(図1)

卵胞は、それを摂取したヒトの体内で幼虫となり、十年前後の潜伏期間を経て症状が現れ、おもに肝臓に寄生して発育・増殖し、深刻な肝機能障害を引き起こすことが知られています。肝臓癌と誤診され外科手術時にエキノコックス症と判明することもあるそうです。

卵が手などに付着しても、すぐになら水で洗い流せますが、北海道では毎年十数件の発症が報告され、死亡例もあるとのこと。愛知県健康対策課は「知多半島で野犬を目撃したら絶対に触らないで」と呼びかけていますが、やっかいなのは「エキノコックスの卵の入った水で感染することもある」ということです。きれいで有名な湧き水でも、もしエキノコックスの虫卵を含んだ犬や狐、タヌキなどの糞が混入していれば、人が飲むことで感染が起こります。それに、川遊びなども(危険率は低いと思いますが)危険を考えるとやめた方が無難かと思います。

そして、今回僕がなぜ取り上げたのかというと、それは海外での報告では「牛さんも感染する(中央畜産会発表)」ということです。牛小屋には、野生のタヌキさんが遊びに来ることも多いですから、当該地区では野犬や野生動物の侵入を防ぐこと、出来るだけ自然水は使わない(エキノコックスに対する有効な消毒は煮沸しかありません。)を心がけましょう。

ちなみに感染症法では 4類感染症に分類され、診察した獣医師、医師は地元の保健所を通じて7日以内に都道府県に届け出る義務があるとなっています。

写真1

エキノコックス幼虫(神谷晴夫氏提供・共同)

図1

エキノコックスの生態(ウィキペディアより)

前の記事 危機管理について考えてみる | 次の記事 牛肉輸出の違う方面からの考え方 |

![(有)シェパード[中央家畜診療所]がおくる松本大策のサイト](https://www.shepherd-clc.com/wp-content/themes/shepherd-2.0.0/images/header01.gif)