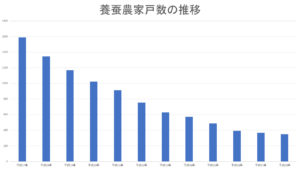

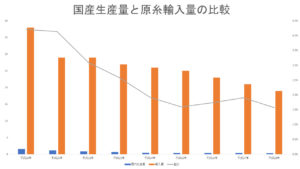

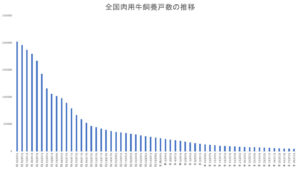

2018年3月29日 桜がどこも満開で、本当に春が来たという感じです。桜が咲いてから新緑の5月頃までは小生の好きな季節になります。車の運転が快適になりますね。 そんな中、とあるデータを見つけてちょっと考えてしまいました。そこのデータには以下のような文言があります。 国産の○○価格は、かつては輸入○○価格を大幅に上回っていたが、平成10年ごろから、国産シェアの大幅な減少による価格形成力の喪失や、品質格差がなくなったことなどにより、ほぼ同価格で推移している。 ☆☆農家、○□業者、流通業者、○△業者の下で、高品質・特徴のある◎を用いた◆製品の開発、高付加価値化などによる差別化、ブランド化の取り組みが進められている。 データと言えば、以下のようなものになります。 これ、実は最近の養蚕業のデータになります。いわゆる生糸ですね。 ちなみに、肉牛はこんな感じになります。 一昔前は小生の住んでいる鹿児島県でも、いたるところに桑畑があって蚕をかっている農家さんがいたということを、年配の農家さんから伺ったことがあります。明治時代では養蚕業は日本の主力産業でした。現在生糸生産農家数は349戸。国産と輸入の割合では国産のシェアは約1.6%。 国産の生糸価格は、かつては輸入生糸価格を大幅に上回っていたが、平成10年ごろから、国産シェアの大幅な減少による価格形成力の喪失や、品質格差がなくなったことなどにより、ほぼ同価格で推移している。 養蚕農家、製糸業者、流通業者、絹織物業者の下で、高品質・特徴のある繭を用いた絹製品の開発、高付加価値化などによる差別化、ブランド化の取り組みが進められている。 前の記事 第512話:長さ | 次の記事 第514話:洗濯機 |

![(有)シェパード[中央家畜診療所]がおくる松本大策のサイト](https://www.shepherd-clc.com/wp-content/themes/shepherd-2.0.0/images/header01.gif)