|

第113話「アンチバイオテック!③」 |

コラム一覧に戻る

2016年11月29日

シトシトと雨が降った11/27(日)。

往診に向かう戸田は出水平野でくつろぐツルたちや、路頭に迷った犬2頭と出会いました。

いろいろな風景がありますね。

さて、つぎはテトラサイクリン系抗生物質についてみていきます。

ドキシサイクリン、テトラサイクリン、ミノサイクリンといった薬剤がこのグループに所属します。

「殺菌」的な作用を持っていたβラクタム系抗生物質に対して、テトラサイクリン系は「静菌」的な作用を持っているといわれます。

なぜでしょうか。

ターゲットはタンパク質生成工場

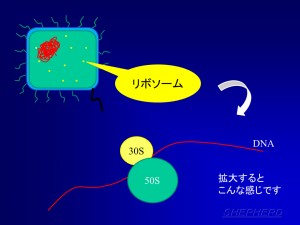

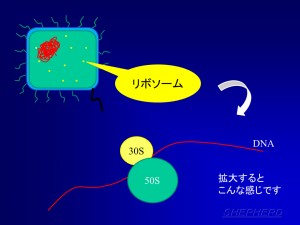

細菌は「リボソーム」というタンパク質をつくる器官をもっています。

小さい粒ですが、拡大するとさらに2つの小さい粒で構成されていることが分かります。

その大きさから、それぞれが「30Sサブユニット」と「50Sサブユニット」と呼ばれています。DNAの遺伝情報をもとに、この小さいリボソームで細菌が元気に生きていくために、そしてたくさん増えていくために必要なタンパク質を一生懸命つくっていくのです。

テトラサイクリン系抗生物質のターゲットはそのリボソーム。

細菌の中に入り込んで、リボソームにピタ!!!っとくっついて、タンパク質づくりをとことんジャマするのです。

タンパク質をつくれなくなった細菌はどうなるでしょう。

細菌がタンパク質をもっとも必要とするのは細胞分裂をするときです。

もうひとつ自分と同じ体をつくらないといけないので、たくさんのタンパク質が必要です。

タンパク質生成工場であるリボソームが機能していないと細菌は増えることができません。

あたふたしているうちに、免疫細胞がやってきて退治してくれます。

つまり、

抗生物質で直接細菌を消せるわけではないが、その増殖や活動性を抑える(細菌を静かにさせる)ことで免疫細胞による病原体の排除を手助けしてくれる

というわけです。ヘルパーさんですね。

そこから「静菌」的作用をもつといわれるようになりました。

免疫細胞が元気な健康な体であれば、テトラサイクリン系抗生物質の効果は最大限に発揮できるのです。

前の記事 第112話「アンチバイオテック!②」 | 次の記事 第114話「アンチバイオテック!③ Part2」 |

![(有)シェパード[中央家畜診療所]がおくる松本大策のサイト](https://www.shepherd-clc.com/wp-content/themes/shepherd-2.0.0/images/header01.gif)